高逼格文言文用词(古代骂人词语(文言))

1.古代骂人词语(文言)

有ID名明鉴者,性非和顺,嘴实刁钻。

昔充斑竹之列,曾以秽骂闻名。洎乎晚节,行此马甲。

潜隐论坛之私,阴图废史之嬖。颠倒黑白,英雄骂做狗熊,演义历史,欺骗天下苍生。

污诸葛为奸臣,损杨家将之威名。加以小人之心,虐骂成性,同党马甲,为祸论坛,民族英雄,俱被污损。

人神之所同嫉,天地之所不容。犹复包藏祸心,出入历史。

诸葛孔明,诬之为奸臣,三桂承畴,评之以翻案。呜呼,欺华夏不振,笑中华无人?万马齐喑,叹九州之不鸣;群魔乱舞,识奸邪之忘形。

北府百战雄师,忠义之辈,奉英雄之遗志,荷祖国之兴衰。读出师表流涕,是谓之忠;叹杨家将掩面,是谓之节!是用气贯长弘,志安论坛。

因天下之民心,顺宇内之正气,爰举义旗,以清妖孽,舍身成仁,杀身取义。铁血群英,咸镶义举。

百战士卒,报国之心拳拳;敢死之士,马革裹尸何惧!大风起而云飞扬,疾风吹乃见劲草。挥军则风云叱咤,著文则歹人变色。

以此制敌,何敌不摧;以此图功,何功不克? 公等或居乌龙,或在铁骑,或组铁血群英社,或结铁血锄奸团。爱国之言犹在耳,誓言忠信岂忘心?诸葛一钋之土未干,杨家六尺之孤何托?倘能同仇敌忾,戮力同心,共图中华复兴,无废忠义之行。

凡诸义士,同指山河。若有不识大义,徘徊资敌,坐昧金币之奖,必贻后至之诛。

请看今日之铁血,竟是谁家之天下。

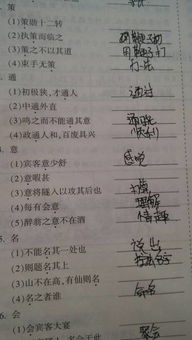

2.有哪些文言虚词

15个常用文言虚词用法(据最新教学大纲要求) 之 一、用作代词,又分几种情况: (一)可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。译为"他(他们)"、"它(它们)"。

作宾语或兼语,不作主语。例如: 作《师说》以贻之。

(《师说》,代人,作宾语。) 郕使之然也。

(《劝学》,代物,作兼语。) 阙秦以利晋,惟君图之。

(《烛之武退秦师》,代指阙秦以利晋这个事件) 四方之士来者,必庙礼之。(《勾践灭吴》,代词,他们) 与坐谈,问之客曰。

(《邹忌讽齐王纳谏》,代词,这件事) 人非生而知之者。(《师说》,代事理,作宾语。)

(二)指示代词,表近指。可译为"这",通常作复指性定语。

如: 均之二策。(《廉颇蔺相如列传》) 二、用作助词,也分几种情况: (一)结构助词,定语的标志。

用在定语和中心语(名词)之间,可译为"的",有的可不译。如: 若能以吴、越之众与中国抗衡。

(《赤壁之战》) 道之所存,师之所存也。(《师说》) 渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

(《滕王阁序》) (二)结构助词,补语的标志。用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为"得"。

如: 古人之观于天地、山川、草木、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。(《游褒禅山记》) (三)结构助词,宾语前置的标志。

用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。如: 宋何罪之有?(《公输》,即"宋有何罪") 夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》) (四)结构助词。

当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,"之"用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。译时也可省去。

如: 师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!(《师说》) 悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西。(《捕蛇者说》) 孤之有孔明,犹鱼之有水也。

(《隆中对》) 臣闻求木之长者,必固其根本。(《谏太宗十思疏》) (五)音节助词。

用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。如: 顷之,烟炎张天。

(《赤壁之战》) 毛先生以三寸之舌,强于百万之师。(《毛遂自荐》) 君之所知也。

(《烛之武退秦师》) 其 一、用作代词,又分几种情况: (一)第三人称代词。可代人、代事物,用在名词之前,作领属性定语,可译为"他的","它的"(包括复数)。

例如: 臣从其计,大王亦幸赦臣。(《廉颇蔺相如列传》) 思国之安者,必积其德义。

(《谏太宗十思疏》,他的。) 女子十七不嫁,其父母有罪。

(《勾践灭吴》,她的。) (二)第三人称代词。

一般代人,用在动词或形容词之前,作主谓短语中的小主语(整个主谓短语,在句中作主语或宾语修饰语)应译为"他"、"它"不能加"的"。如: 秦王恐其破壁。

(《廉颇蔺相如列传》,"其破壁"作宾语。) 其闻道也固先乎吾。

(《师说》,"其闻道"作主语。) 此皆言其可目者也。

(《芙蕖》,"其可目"作宾语。) (三)活用为第一人称。

可用作定语或小主语,视句意译为"我的"或"我(自己)"。如:今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。

(《赤壁之战》) 而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》) (四)指示代词,表远指。

可译为"那"、"那个"、"那些"、"那里"。如: 则或咎其欲出者。

(《游褒禅山记》) 今操得荆州,奄有其地。(《赤壁之战》) 入二三里,得其尤绝者家焉。

(《愚溪诗序》) 盖其流甚下,不可以溉灌。(《愚溪诗序》) (五)指示代词,表示"其中的",后面多为数词。

如: 于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》) 二、用作副词。

放在句首或句中,表示测度、反诘、婉商、期望等语气,常和放在句末的语气助词配合,视情况可译为"大概"、"难道"、"还是"、"可要"等,或省去。例如: 其皆出于此乎?(《师说》,表测度。)

其孰能讥之乎?(《游褒禅山记》,表反诘。) 汝其勿悲!(《与妻书》,表婉商。)

尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》,表期望。) 念诸父与诸兄,皆康强而早世,如吾之衰者,其能久存乎?(《祭十二郎文》,难道。)

三、用作连词。作连词用时,通常放在句首,或表假设,可译为"如果";或表选择,可译为"还是"。

例如: 其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之故哉?(《送东阳马生序》,表假设。) 吾其还也。

(《烛之武退秦师》) 而 一、用作连词。可连接词、短语和分句,表示多种关系。

(一)表示并列关系。一般不译,有时可译为"又"。

如: 蟹六跪而二螯。(《劝学》) 地势极而南溟深,天柱高而北辰远。

(《滕王阁序》) (二)表示递进关系。可译为"并且"或"而且"。

如: 君子博学而日参省乎己。(《劝学》) 今媪尊长安君之位,而封之以膏腴之地。

(《触龙说赵太后》) (三)表示承接关系。可译为"就"、"接着",或不译。

如: 余方心动欲还,而大声发于水上。(《石钟山记》) 简能而任之,择善而从之。

(《谏太宗十思疏》) (四)表示转折关系。可译为"但是。