文言文倒装句是什么(初中文言文中倒装句的类型是什么?)

1.初中文言文中倒装句的类型是什么?

初中文言文中倒装句只需要掌握4种即可。

分别是:主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置。 主谓倒装。

在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹句或疑问语气。 如:甚矣,汝之不惠(《愚公移山》)。

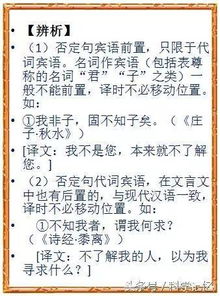

宾语前置。 否定句中代词充当宾语,疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”或“是”作为提宾标志时,宾语通常要前置。

如:何陋之有。(《陋室铭》)定语后置。

古汉语中优势为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。 如:居庙堂之高则忧其民。

(《岳阳楼记》)状语后置。 也成为“介宾结构后置”。

如:屠惧,投以骨。(《狼》)。

2.古文中的倒装句是什么

宾语前置 定语后置之类的 宾语前置:句读(doù)之不知,惑之不解,或师焉,或不(否)焉。

(之,宾语提前的标志) 《师说》 古之人不余欺也! 《石钟山记》苏轼 不吾知其亦已兮,苟(只要)余情其信芳(美好)。 《离骚》屈原 东望愁泣,若不自胜。

《柳毅传》李朝威 见大王爱女牧羊于野,所(代词,“之人”)不忍视。 《柳毅传》李朝威 是以后世无传焉,臣未之闻也。

《齐桓晋文之事》〈孟子〉 保民而王,莫之能御也。 《齐桓晋文之事》〈孟子〉 而良人未之知也。

《齐人有一妻一妾》〈孟子〉 定语后置 在古汉语中将定语移置在中心词之后的现象。定语后置一般有三种情况: 1)、中心词 定语 者或中心词 之 定语 者 石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》) 大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤? 《五人墓碑记》张溥 遂率子孙荷担者三夫。 《愚公移山》〈列子〉 2)、中心词 之 形容词(定语) 蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(《劝学》) 带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。(《涉江》) 四海之大,有几人欤? 3)、中心词 数量词(定语) 马之千里者,一食或尽粟一石。

(《马说》) 我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。 (《鸿门宴。

3.怎么判断文言文中什么是倒装句是什么到装

笼统的来说,首先分析句子成分,也就是分析什么是主语,谓语,宾语,以及状语,定语。

根据正常的语序——主谓宾依次,定语在名词前面,状语修饰谓语,如果语序不对,那就说明有倒装。具体来说,文言文中的倒装句,一般出现在代词、疑问词做主语,或者有“之”字的句子中。

您可以参考总结:倒装句常见于文言文,主要类型有宾语前置、主谓倒装,定语后置、介宾结构后置.1、宾语前置.文言文中,动词或介词的宾语,一般放置于动词或介词之后,例如疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置.这类句子,介词的宾语也是前置的.例:孔文子何以谓之“文”也?“何以”是“以何”的倒装,可译为“为什么”.2、主谓倒装 主谓倒装也叫谓语前置或主语后置.古汉语中.谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面.如《愚公移山》中:甚矣,汝之不惠.全句是“汝之不惠甚矣”.谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”.3、定语后置 文言文中,定语的位置一般也在中心词前边,但有时为了突出中心词的地位,强调定语所表现的内容,或使语气流畅,往往把定语放在中心词之后.第一种情况,、“中心词+后置定语+者”,如欧阳修的《醉翁亭记》中,“峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也”.“亭翼然临于泉上”是“翼然临于泉上亭 ”的倒装,定语后置,可译为“一座像鸟儿张开翅膀一样高踞在泉上的亭子.”第二中情况,“中心词+之+后置定语+者” 例:予谓菊,花之隐逸者也.“花之隐逸者”是“隐逸之花”的倒装.可译为“具有隐逸气质的花” 。

4.古文中的倒装句是什么

宾语前置 定语后置之类的

宾语前置:句读(doù)之不知,惑之不解,或师焉,或不(否)焉。(之,宾语提前的标志) 《师说》

古之人不余欺也! 《石钟山记》苏轼

不吾知其亦已兮,苟(只要)余情其信芳(美好)。 《离骚》屈原

东望愁泣,若不自胜。 《柳毅传》李朝威

见大王爱女牧羊于野,所(代词,“之人”)不忍视。 《柳毅传》李朝威

是以后世无传焉,臣未之闻也。 《齐桓晋文之事》〈孟子〉

保民而王,莫之能御也。 《齐桓晋文之事》〈孟子〉

而良人未之知也。 《齐人有一妻一妾》〈孟子〉

定语后置

在古汉语中将定语移置在中心词之后的现象。定语后置一般有三种情况:

1)、中心词+定语+者或中心词+之+定语+者

石之铿然有声者,所在皆是也。(《石钟山记》)

大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤? 《五人墓碑记》张溥

遂率子孙荷担者三夫。 《愚公移山》〈列子〉

2)、中心词+之+形容词(定语)

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(《劝学》)

带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。(《涉江》)

四海之大,有几人欤?

3)、中心词+数量词(定语)

马之千里者,一食或尽粟一石。(《马说》)

我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。(《鸿门宴

5.文言文倒装句怎么判断

简而言之:就是这样的判断句1) 用“者……也”表判断 2) 句末用“者也”表判断3) 用“者”表判断4) 用动词“为”或判断词“是”表判断5) 用“即”“乃”“则”“皆”“本”“诚”“亦”“素”等副词表示肯定判断,兼加强语气,用“非”(否定副词)表示否定判断6) 文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

【特别提醒】判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。被动句1)用“为”或“为。

所。

..”表被动2)用“见”或“见。

于。”

表被动3)用“于” 或“受。

于。”

表被动【特别提醒】“见”有一种特殊用法和表被动的“见”的形式很相近。它是放在动词前,表示动作行为偏指一方,“对自己怎么样”的客气说法,不表被动 这种情况在现代汉语里也有保留,如:望见恕(希望你宽恕我);有何见教(有什么指教我的);让你见笑了(让你笑话我了);望见谅(希望你原谅我)。

省略句1)主语的省略2)宾语的省略3)介词的省略(常省略“于”、“以”)宾语前置[疑问代词(谁、何、曷、故、安、焉、孰等),疑问语气词(乎、诸、哉、欤、耶等)以及疑问副词(岂、独、其等)]1)否定句中代词宾语前置 格式:主十否定词【不、未、无、莫、毋、弗】十宾【余、吾、尔、自、之、是】十动否定句中宾语代词前置,必须具备两个条件:第一,宾语必须是代词,第二,全句必须是否定句,即必须有否定副词“不、未、毋(无)”等或表示否定的不定代词“莫”。代词宾语要放在动词之前否定词之后。

2)疑问句中代词宾语前置①宾语在动词前面格式:主十宾【安、胡、何、曷、孰、谁、奚、恶、焉】十动?②宾语放在介词前面格式:主十宾【安、胡、何、曷、孰、谁、奚、恶、焉】十介十动?③陈述句中介词宾语前置格式:宾十介十动Eg:一言以蔽之 译文:用一句话来概括它④用“之”、“是”作标志的宾语前置格式:主十宾十之(是)十动Eg:夫晋,何罪之有? (《烛之武退秦师》)译文:“晋国,有什么罪过呢?”⑤方位词、时间词作宾语Eg:至于北海,东面而视,不见水端(《秋水》)译文:“到达北海,向东看去,看不到水的尽头”状语后置 ①格式:动十以十宾Eg:申之以孝悌之义 (《齐桓晋文之事》) 译文:“把孝敬父母敬重兄弟的事向他们反复讲述”②格式:动十于(乎,相当“于”)十宾Eg:使归就求救于孙将军(《赤壁之战》) 译文:“让他回去向孙将军求救”③格式:形十于十宾Eg:虽才高于世,而无骄尚之情(《张衡传》)译文:“虽然才能比世人高,但却没有骄傲的情绪”定语后置① 格式:中心词十定语十者Eg:求人可使报秦者。(《廉颇蔺相如列传》)译文:“寻找可以出使秦国回来复命的人”②格式:中心词+之+定语+者Eg:马之千里者(《马说》) 译文:“千里马”③格式:中心语+之+定语蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》) 译文:“蚯蚓没有尖利的爪牙和强健的筋骨”④格式:中心语+而+定语+者Eg:缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人与?(《五人墓碑记》)译文:“能够不改变自己志向的官员,普天之下,有几个人呢?”⑤数量词做定语多放在中心词后面。格式:中心语十数量定语Eg:一食或尽粟一石(《马说》) 译文:“吃东西有时能吃完一石粮食”。

6.高中文言文倒装句有哪些类型

比较复杂啦~ 文言文句式分为:①一般句式(包括 判断句,被动句,省略句,疑问句) ②特殊句式(也就是所说的倒装了,主要有:宾语前置、定语后置、主谓倒置、状语后置四种,当然还有一些固定句式了,这是高中要求的内容) 下面我们来说说怎么分析:(以下内容来自辽宁高考语文网,在此推荐该网站,很不错的) 首页: .cn/ 一下内容连接:.cn/wyyd008.htm ★ 一般句式 一、判断句 (1)用“者……也”表判断 “廉颇者,赵之良将也。”

(2)句末用“者也”表判断 “城北徐公,齐国之美丽者也。” (3)用“者”表判断 “四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。”

(4)用动词“为”或判断词“是”表判断 ①为天下理财,不为征利 ②汝是大家子 (5)用“即”“乃”“则”“皆”“本”“诚”“亦”“素”等副词表示肯定判断,兼加强语气,用“非”表示否定判断 ①今天子有急,此乃臣效命之秋也。②此诚危急存亡之秋也。

③梁将即楚将项燕。④此则岳阳楼之大观也。

⑤臣本布衣。⑥且相如素贱人。

⑦鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也。⑧予本非文人画士。

(6)无标志判断句。文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:“刘备天下枭雄。”(《赤壁之战》) 【特别提醒】判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

二、被动句 所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。<1>有标志 (1)用“为”或“为。

所。

..”表被动 “身死人手,为天下笑者。”(……被天下人嘲笑) “(巨)偏在远郡, 行将为人所并。”

(《资治通鉴》) (2)用“被”表被动 “忠而被谤,能无怨乎?”(忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?) (3)用“见”或“见。

于。”

表被动 “……徒见欺”(……白白地被欺骗) “臣诚恐见欺于王而负赵。” (4)用“于” 或“受。

于。

”表被动 “不能容于远近。”

(张溥《五人墓碑记》“吾不能举金吴之地,十万之从,受制于人。”(《资治通鉴》) (5)用“被”表被动。

“予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。”(张溥《五人墓碑记》<2>无标志 这种情况是指没有被动词的被动句。

如:“荆州之民附操者,逼兵势耳。”(《资治通鉴》)这里的“逼兵势”是“被兵势所逼”的意思。

【注意】:“见”有一种特殊用法和表被动的“见”的形式很相近,如“冀君实或见怒也”(《答司马谏议书》),但这里的“见”不表被动,它是放在动词前,表示动作行为偏指一方,“对自己怎么样”的客气说法,像现代汉语中的“见谅”等都是此种用法,后面要举例详细讲。三、省略句 (1)主语的省略 永州之野产异蛇,(蛇)黑质而白章…… (2)谓语的省略 “夫战,勇气也。

一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭…… (3)动词宾语的省略 以相如功大,拜(之,指蔺相如)为上卿。”(《廉颇蔺相如列传》(4)介词宾语的省略 此人一一为(之)具言所闻 (5)介词的省略 将军战(于)河北,臣战(于)河南 四、疑问句 文言疑问句,一般都有疑问词,疑问词包括疑问代词(谁、何、曷、故、安、焉、孰等),疑问语气词(乎、诸、哉、欤、耶等)以及疑问副词(岂、独、其等)。

有时也不用疑问词。另外,还有些表示反问的习惯用法。

这里不举例子讲解。★ 特殊句式 下面针对古汉语中与现代汉语不相同的较特殊的几种句式,作举例翻译与讲解。

一、主谓倒置 为了强调谓语,有时将谓语置于主语之前。这仅仅是因为语言表达的需要。

①甚矣,汝之不惠(慧)!(《愚公移山》) 译文:“你太不聪明了” ②安在公子能急人之困。(《信陵君窃符救赵》)译文:“公子能为别人困难而急的地方在哪里呢?” 二、宾语前置 【1】否定句中代词宾语前置 格式:主十否定词【不、未、无、莫、毋、弗】十宾【余、吾、尔、自、之、是】十动 ①三岁贯汝,莫我肯顾(《硕鼠》) 译文:“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。

②时人莫之许(《隆中对》) 译文:“可当时的人并不赞许他(这么看)” ③秦人不暇自哀(《过秦论》) 译文:“秦人来不及哀叹自己”。④忌不自信(《邹忌讽齐王纳谏》) 译文:“邹忌不相信自己” ⑤然而不王者,未之有也(《齐桓晋文之事》)译文:“这样还不能称王天下,没有这样的事” 还有如:毋吾以也,莫己若也(译:“不能因为我,(他)还不如自己”) 成语有:我无尔诈,尔无我虞 (译:“我不欺骗你,你不欺骗我”) 从上面的例句中可以得出这样的结论:否定句中宾语代词前置,必须具备两个条件:第一,宾语必须是代词,第二,全句必须是否定句,即必须有否定副词“不、未、毋(无)”等或表示否定的不定代词“莫”。

代词宾语要放在动词之前否定词之后。【2】疑问句中代词宾语前置 (1)宾语在动词前面 格式:主十宾【谁、奚、胡、何、曷、安、恶、焉】十动?①良问。