陶潜字渊明文言文翻译(陶潜传翻译)

1.陶潜传翻译

陶潜传的全文翻译:陶潜,字元亮,是大司马陶侃的曾孙。

祖父陶茂,曾任武昌太守。他少年时心怀高尚,知识渊博善于做文章,洒脱大方不拘谨,自得于真性情,被乡里邻居所看重。

曾经作《五柳先生传》来形容自己:“先生不知道是什么人,不知道姓名,房子旁边有五棵柳树,所以以此为号。清闲安静少说话,不爱慕虚荣实利。

喜欢读书,却不去穷根究底的解释,一旦对书的内容有所感悟,就高兴得忘了吃饭。本性爱喝酒,可是家里穷不能经常得到。

亲朋故旧知道这样,有时就置办酒招他过来,他去饮酒一定会喝完,目的是一定要醉。醉以后回去,一点也不收敛情绪。

家里四壁空空,不能遮阳挡雨,旧衣衫十分破烂,盛饭的容器经常空着,也不在意。经常写文章来自娱自乐,很能显示自己的志向,不计较得失,用这来结束自己一生。”

他的自序是这样,当世人说是实录。偃兆因为他亲人年迈家里贫穷,任用他为州祭酒。

他不能忍受官吏这个职务,没几天就自己回家了。州里聘用他为主簿,不去,自己种田来养活自己,于是得了瘦弱的病。

又做镇军、建威参军,对亲戚朋友说:“想做个文官,来挣些补贴家用的钱(意译)。”管这些事的人听说了,任用他 为彭泽令。

在县里,公田全部命令种秫谷(可酿酒),说:“让我一直醉酒就够了。”妻子和孩子坚持请求种粳米。

于是命令 一顷五十亩种秫,五十亩种粳米。向来简朴自爱,不谄媚长官。

郡里派遣督邮到他的县,他的下属说应该束上带子(穿正装)见督邮。陶潜叹息说:“我不能为五斗米(这些俸禄)弯腰(丧失尊严),小心谨慎的为乡下的小人做事啊!”义熙二年,将印绶交还离开了彭泽县,于是作了《归去来兮辞》。

陶潜传的原文:陶潜,字元亮,大司马侃之曾孙也。祖茂,武昌太守。

潜少怀高尚,博学善属文,颖脱不羁,任真自得,为乡邻之所贵。尝著《五柳先生传》以自况曰:“先生不知何许人,不详姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。

闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解,每有会意,欣然忘食。

性嗜酒,而家贫不能恒得。亲旧知其如此,或置酒招之,造饮必尽,期在必醉。

既醉而退,曾不吝情。环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。

常著文章自娱,颇示己志,忘怀得失,以此自终。”其自序如此,时人谓之实录。

以亲老家贫,起为州祭酒,不堪吏职,少日自解归。州召主簿,不就,躬耕自资,遂抱羸疾。

复为镇军、建威参军,谓亲朋曰:“聊欲弦歌,以为三径之资可乎?”执事者闻之,以为彭泽令。在县,公田悉令种秫谷,曰:“令吾常醉于酒足矣。”

妻子固请种粳。乃使一顷五十亩种秫,五十亩种粳。

素简贵,不私事上官。郡遣督邮至县,吏白应束带见之,潜叹曰:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!”义熙二年,解印去县,乃赋《归去来兮辞》。

其辞曰:归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣,问征夫以前路,恨晨光之希微。乃瞻衡宇,载欣载奔。

僮仆来迎,稚子侯门。三径就荒,松菊犹存。

携幼入室,有酒盈樽。引壶觚以自酌,眄庭柯以怡颜,倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

园日涉而成趣,门虽设而常关;策扶老而流憩,时翘首而遐观。云无心而出岫,鸟倦飞而知还;景翳翳其将入,抚孤松而盘桓。

归去来兮,请息交以绝游,世与我而相遗,复驾言兮焉求!悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春暮,将有事乎西畴。

或命巾车,或棹孤舟,既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流,善万物之得时,感吾生之行休。

此文出自唐朝·房玄龄所写的《晋书》扩展资料写作背景:二十四史中的晋书是唐朝时期编写,晚于南北朝时期的《南齐书》、《宋书》等,但唐朝之前已经存在几部不同版本的晋书了。参见十八家晋史。

唐修《晋书》,一百三十卷,包括帝纪十卷,志二十卷,列传七十卷,载纪三十卷,后来叙例、目录失传,原有一百三十二卷。《晋书》作者共二十一人。

监修三人:房玄龄、褚遂良、许敬宗天文、律历、五行等三志的作者:李淳风拟订修史体例:敬播(注:没有流传下来。)其他十六人:令狐德棻、来济、陆元仕、刘子翼、卢承基、李义府、薛元超、上官仪、崔行功、辛丘驭、刘胤之、杨仁卿、李延寿、张文恭、李安期和李怀俨。

作者简介:房玄龄(579年—648年8月18日),名乔,字玄龄,齐州临淄(今相公庄镇房庄)人 。唐朝初年名相、政治家,隋朝泾阳令房彦谦之子。

善诗能文,博览经史。十八岁,举进士出身,授羽骑尉、隰城县尉。

晋阳起兵后,投靠秦王李世民后,积极出谋划策,典管书记,选拔人才,成为秦王府得力谋士之一。武德九年(626年),谋划玄武门之变,随同杜如晦等五人居于首功。

唐太宗即位后,拜中书令,封邢国公,负责综理朝政,兼修国史、编纂《晋书》。执政期间,房玄龄善于谋略,杜如晦处事果断,并称“房谋杜断”,成为良相典范。

迁尚书左仆射、司空,封梁国公,名列凌烟阁二十四功臣。

2.关于<<陶潜传>>的翻译

陶潜(陶渊明),字元亮,是大司马陶侃的曾孙。

祖父陶茂,曾任武昌太守。他少年时心怀高尚,知识渊博善于做文章,洒脱大方不拘谨,自得于真性情,被乡里邻居所看重。

曾经作《五柳先生传》来形容自己:“先生不知道是什么人,不知道姓名,房子旁边有五棵柳树,所以以此为号。清闲安静少说话,不爱慕虚荣实利。

喜欢读书,却不去穷根究底的解释,一旦对书的内容有所感悟,就高兴得忘了吃饭。本性爱喝酒,可是家里穷不能一直得到。

亲朋故旧知道这样,有时就置办酒招他过来,他去饮酒一定会喝完,目的是一定要醉。醉以后回去,一点也不收敛情绪。

家里四壁空空,不能遮阳挡雨,旧衣衫十分破烂,盛饭的容器经常空着,也不在意。经常写文章来自娱自乐,很能显示自己的志向,不计较得失,用这来结束自己一生。”

他的自序是这样,当世人说是实录。管事的人听说了,任用他为彭泽令。

向来简朴自爱,不谄媚长官。郡里派遣督邮到他的县,他的下属说应该束上带子(穿正装)见督邮,陶潜叹息说:“我不能为五斗米(这些俸禄)弯腰(丧失尊严),小心谨慎的为乡下的小人做事啊!”义熙二年,将印绶交还离开了彭泽县,于是作了《归去来》。

在夏天的月夜,得空闲时,高卧在北窗之下,清风突然扑面而来,感觉自己象羲皇。陶潜不懂音乐,但却备有一张琴,琴没有五音,每逢朋友在一起喝酒,就抚琴和着琴音说:"只要懂得琴中的真意所在,何必要劳烦音乐。

" 陶潜宋元嘉年中去世,享年63,文集流传于人世。

3.《宋书 陶潜传》的全文翻译

译文:陶潜字渊明,有人说渊明字元亮,是寻阳柴桑人。

他的曾祖陶侃,是晋代的大司马。陶潜青年时期便有非常高雅的志向,曾经写过《五柳先生传》自述,文章说:不知先生是哪里人,更不知姓甚名谁,他家旁边有五棵柳树,于是便以五柳先生作自己的名称,先生沉默寡言,不羡慕荣华富贵,喜欢读书,但总是不深究其中涵意,每当碰到有趣的地方,便欣然雀跃,几乎忘掉吃饭。

生性爱酒。但家境贫困,不能经常喝酒,亲朋故友知道这个情况,往往摆酒招致先生,而先生每到必饮,每饮必醉,醉而后返。

房子不能挡风,遮不住太阳,先生穿着短褂,打着草带,锅碗常空,但淡然处之,常作文章娱乐自己。不时显示自己的志趣,忘记了成功和失败,用这些来安度余年。

他介绍自己也是这样,当时人觉得这说的是实话。渊明年老,家庭贫穷,只好出门当本州的祭酒官,但是受不了那些杂事,几天时间,便辞官而归,州里请他当主簿,陶渊明没有应征。

而是亲自耕田种地,以获得温饱,又带病再次外出当镇军,建威参军,他对亲朋好友说:“我姑且想出去干一干,作为交友的资财,可以吗?”州的长官听到这话,便用他当彭泽令。公家分给的田,渊明叫部下官吏种上秫稻,他的妻子儿女一定要他种上禾亢米。

于是在其中的二顷,五十亩种秫稻,五十亩种禾亢稻。郡里派督邮来县里检查,县里的老官吏说应该整衣相见,陶潜感叹说:“我不能因为五斗米便折腰向乡里小人磕头。”

当天便辞职,作赋《归去来兮辞》,词章说:“回去吧,田园荒芜。为什么不回去呢?既然觉得自己的心灵被形体驱使,何必遗憾而独自悲叹。

可喜的是,明白以往的岁月无法补救,但未来还是可以挽回,确实是迷路了,但还不是太远,只觉今天对而昨天错。船儿缓缓地前进,风儿轻轻吹动衣角,向农夫问前面的路程,恨黎明的光芒太微弱。

“突然看到了我的故居,高兴地奔跑,僮仆们在门前欢迎,小儿子在门口迎接,庭院的小路长满了野草,门内的青松和秋菊还在。我带着幼子到屋里面去,看见满壶的美酒,拿起酒杯自斟自饮。

又向外怡然地欣赏庭院,靠在南窗边上傲然自得,看卧室能不能住得舒服,每日到园中走走,兴味十足,大门虽然摆在那里,但常关着,不时地扶着手杖,流连四顾,时不时抬头望远而神游天外,云儿潇洒地卷过山头,鸟儿飞倦了回到窝巢,日影不断地向西移动,我抚摸着苍松不忍离去。“回去吧,让我同外界人断绝交游。

世俗既然同我合不来,我再出去寻求什么呢?我喜欢亲人们的絮语,沉浸在琴书中消除忧愁,农夫们告诉我春耕来了,将要到西边的田地上干活。有时开出简陋的牛车,有时驾一叶小舟,寻幽探隐,穷极沟壑,或者跋涉崎岖的绝壁,或者慢慢游过小山。

树木欣欣向荣地生长,溪水淙淙地流动,身与万物为一体,感叹我这一辈子可能会迅速完结。“算了吧!寄生天地之间还有多长时间,何不随心所欲一任东西,何必惶惶想这想那。

富贵不是我的梦想,帝王显贵朝廷是不需希望的,抓住良辰美景体味吧,或者扶起犁钯去耕耘吧,登上东边的小山临风长啸,俯视清辙的小河高声吟唱。姑且与天地为一体,听从命运的安排,再还有什么疑问的。”

义熙末年,陶潜被任用为著作佐郎,他未应命。江州刺史王弘想认识他,但不能召奉他。

陶潜曾到庐山,王弘叫渊明的老朋友庞通之带着美酒在半路上等他,陶潜有脚病,他叫一个门生二个儿子抬着床车。碰到之后,便和庞通之喝起酒来,不久王弘到了,陶渊明也拉他一起喝起来,欢然相处。

之前颜延之当刘柳的后军功曹,在寻阳时和陶潜交情很好,后来当上了始安郡太守,经过寻阳,每天来看渊明,每次都酣饮而醉,临去时,留下二万钱给渊明,陶潜把它们全部送给卖酒人家。然后来取酒痛饮。

一次九月九日没有酒,到屋边菊花丛中坐了好久,恰遇王弘送酒来了,马上喝了起来,醉了之后便回去。陶渊明不懂音乐,但准备了一张普通的琴,其中没有琴弦,每次有酒兴,便抚琴而歌,表达他的心意,无论贵贱,凡是造访他的人,有酒便拿出来,陶潜要是先醉。

便告诉客人:“我喝醉了想睡觉,你可以走了。”他就是这么真诚坦率。

浔阳郡的太守等候陶潜去喝酒,恰遇酒热了,陶潜便取下头上的葛巾装酒,回来之后又再戴上。陶潜做官不长,轻易辞职,自以为曾祖父陶侃是晋代的宰辅,以再在宋朝臣服效劳为耻,自从刘裕的王业渐渐兴隆之后,不再愿意出仕,他所写的文章都题上所写的年月,义熙以前,便写上晋朝年号,从永初以来都云甲子某某年而已。

他给儿子们写信表达自己的观点,并且训诫他们,信是这样说的:“天地产生了人,有出生便有死亡,从古以来的圣人贤人没有例外,子夏说得好:‘死生都是命中注定,富贵完全由天意决定。’ 孔门弟子、亲自接受孔子的告诫,说这样的话,难道不是穷通不能随便操纵得了的,长寿与夭折永远不是人为所能控制得了的,我年岁超过五十,但备受穷困艰难的折磨,因为家庭贫困,奔走东西,性格刚正,才能低劣,和人往往不和,为自己细细思想,必然遭到世人的打击。

于是悄然离开官场,却使你们幼年时便遭饥寒,常常感叹晏儒仲的贤妻的话,身抱破被而不忧。

4.还有 南史 隐逸里写陶渊明的

陶潜字渊明, 也有的说字深明, 名元亮, 寻阳柴桑人, 是晋朝大司马陶侃的曾孙。

年少时就有高雅的志趣, 他房舍边有五棵柳树,于是就写了《五柳先生传》:“先生不知是何许人, 不清楚他的姓名。安闲恬静不爱说话, 不羡慕名誉利禄。

好读书, 而不作过深研究, 每当对书中意思有了自己的领会, 便高兴得忘了吃饭。生性爱饮酒, 但家贫不能常有。

亲戚故友知道他的嗜好, 有时就摆酒请他去, 他一去就要把酒喝完, 拿定主意一醉方休。喝醉了就走, 一点儿也不留恋。

家中四壁空空, 房屋挡不住风吹日晒, 粗毛短衣满是破洞和补丁, 锅碗里经常空空荡荡, 他却安然自得。常写文章来自娱, 并用来表示自己的志向, 把得失全都忘记, 就这样过一辈子。”

如此叙说,是用来形容自己, 当时的人们都说这是他的真实写照。父母年迈, 家境贫寒, 被任用为州祭酒, 受不了官场那一套, 不久便辞职回家。

州里征召他去作主簿, 他不去任职, 自己种田养活自己, 于是变得体弱多病。江州刺史檀道济去看望他, 他瘦弱不堪卧病在床已经多天了。

道济对他说:“贤者处世, 天下无道就隐居, 有道就出来做事。如今你生在文明昌盛之世, 为何这样自讨苦吃呢?”他回答说:“我怎敢自认是贤士, 志趣也没有那么高啊。”

道济送给他粮食和肉, 陶潜挥手让他回去。后来作镇军、建威参军。

他对亲朋说:“我想暂且作几天官吏, 挣几个归隐生活的费用, 是否可以呢?”上司听说了, 就派他去作彭泽县令。他不带家眷, 送一个仆人给他的儿子, 给儿子写信说:“你每天的生活费用, 难以自给, 现在派这人去, 帮你劳动, 他也是人家父母的孩子, 你要好好对待他。”

陶潜让把县里的公田全都种上酿酒用的秫稻, 妻子一再请求种点吃饭的粳稻, 他才让把二顷五十亩种秫稻,五十亩种粳稻。

5.南史 卷七十五 列传第六十五 陶潜的翻译

这是PDF阅读器

这是PDF版本的南史全译本

网页里的三个下载地址都要下,是三个文件.

解压就可以阅读了,原文太长.PDF都是图片,实在打不了啊!!

之前1个小时找遍了只有这本电子书里有译本了,剩下都是原文

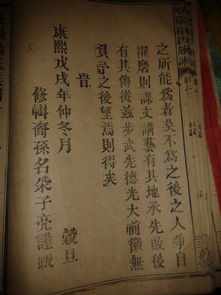

南史 卷七十五 列传第六十五 陶潜 陶潜字渊明,或云字深明,名元亮。寻阳柴桑人,晋大司马侃之曾孙也。少有高趣,宅边有五柳树,故常着五柳先生传云: 先生不知何许人,不详姓字。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解,每有会意,欣然忘食。性嗜酒,而家贫不能恒得。亲旧知其如此,或置酒招之,造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日,裋褐穿结